トップページ > 診療科・部門 > 診療科(外科系) > 外科 > 食道胃外科 > 胃がんの化学療法について

胃がんの化学療法について

胃がんの化学療法とは? 抗がん剤とは?

正常な細胞は、他の細胞や臓器と調和をとりながら分裂・増殖し、細胞としての一生を終えるようにコントロールされています。がん細胞は、何らかの原因で細胞が際限なく分裂・増殖する能力を獲得することで発生します。

がん治療における化学療法は、抗がん剤を用いてがん細胞の増殖を抑制することにより、生存期間を延長したり、症状を和らげたりすることを目的とした治療です。

現在使われている抗がん剤の多くは、細胞分裂の邪魔をしたり、細胞内のDNAを破壊したりすることで抗腫瘍効果を発揮します。これらの抗がん剤は細胞分裂が活発な細胞により強く力を発揮しますが、正常な細胞にも作用するため様々な副作用が出現することになります。

消化器がんの領域では、“分子標的薬”とよばれるタイプの抗がん剤も近年広く使われています。分子標的薬は、がん細胞の表面に多く見られたり、がんの増殖に深く関係したりする物質をターゲットとして開発された薬剤です。がん細胞そのものではなく、がん組織に栄養を送る血管の増殖を妨げる作用を持つ分子標的薬もあります。分子標的薬は、正常な細胞への影響は比較的少ないのですが、薬剤ごとに特徴的な副作用がありますので注意が必要です。

胃がんに対して用いられる代表的な分子標的薬として、トラスツズマブ・ラムシルマブがあります。

トラスツズマブは、細胞増殖にかかわるHER2(ハーツー)というタンパク質をターゲットとした分子標的薬です。トラスツズマブは、腫瘍細胞の表面にHER2が過剰に出ているタイプの胃がんで効果が認められています。

ラムシルマブは、血管増殖にかかわるタンパク質をターゲットとした分子標的薬です。

がんの治療法として、近年注目されているものが免疫療法です。

人間を含め多くの生物にはもともと、細菌やウイルスのみならず体内に発生したがん細胞を発見し破壊する免疫機能が備わっています。一方でがん細胞の方もしたたかであり、免疫機能にブレーキをかけて免疫による排除機能から逃れるすべをもったものも出現します。免疫療法は、人間が本来持っている免疫機能を強化ないし回復することで、がんの増殖を抑制することを目的とした治療です。

しかしながら、これまでの研究では、ほとんどの免疫療法では有効性が証明されていません。現在、実際のがん患者において効果が示されている免疫療法は、がん細胞が免疫機能にかけているブレーキを邪魔する作用を持つ“免疫チェックポイント阻害剤”などのごく一部の薬剤に限られています。

胃がんでは、ニボルマブ・ペンブロリズマブという免疫チェックポイント阻害剤の有効性が示され、すでに使用されています。なお、ペンブロリズマブは、マイクロサテライト不安定性(Microsatellite Instability:MSI)検査で、高頻度のMSIが認められた場合のみ適応となる薬剤です(2020年5月現在)。免疫チェックポイント阻害剤にも、特徴的な副作用がありますので注意が必要です。

胃がんに対する化学療法

胃がん治療において化学療法が選択されるシチュエーションとしては以下の3種類があります。

①術前化学療法

切除はぎりぎり可能だが腫瘍の微小な遺残が危ぶまれるような進行胃がん、たくさんのリンパ節転移があり術後再発のリスクが高いと考えられる進行胃がんに対して、手術の前に行われる化学療法です。通常は2回から3回の治療が施行されることが多いです。

メリット

- 術前の体力があるうちに強力な化学療法を行うことができる。

- 腫瘍が小さくなると、安全にそして遺残なく腫瘍の切除ができる可能性が高まる。

- CTやPETなどの画像検査では検知できない微小な転移に対する縮小効果が期待できる。

デメリット

- 化学療法が効かなかった場合、腫瘍が大きくなり切除のタイミングを失うことがある。

術前化学療法には、上記のようにメリット・デメリットともにありますので、治療開始前に担当医師よりしっかり説明を聞いて、納得の上で治療を行う必要があります。

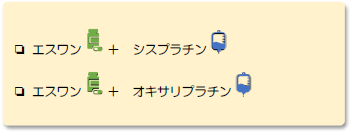

この場合に使用されることが多い抗がん剤の組み合わせとして以下のものがあります。

②術後補助化学療法

手術で胃がんをきれいに切除しても、術後にがんが再発することがあります。

再発形式としては、肺や肝臓など胃から離れた臓器への転移(遠隔転移)、大動脈という太い血管周囲のリンパ節転移(大動脈周囲リンパ節転移)、お腹の中で多数の腫瘍の粒が発生する(腹膜播種)が代表的です。

術後の再発の原因として、手術の時点ではCT検査や肉眼で確認できなかった微小な転移が術後増大すること、リンパ管や血管に入り込んだがん細胞がリンパ節や肺・肝臓などに流れつき術後増殖すること、手術の際に切除しきれなかったごく微小な腫瘍組織が術後増大することなどが考えられています。

術後補助化学療法は、術後遺残しているかもしれない微量な腫瘍細胞ないし微小な腫瘍組織の増殖を抗がん剤で抑制することで、術後再発の可能性を下げるために行う化学療法です。

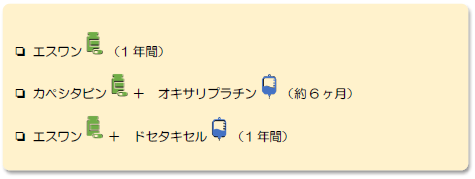

2001年から2004年に行われた国内の大規模臨床試験にて、ステージ2・3の胃がん術後にエスワンという内服抗がん剤を1年間内服することで術後再発率が低下することが示されました。その後に行われた、国内外の大規模臨床試験の結果を踏まえて、以下の化学療法が術後補助化学療法として用いられています(2020年5月現在)。

これら術後補助化学療法は絶対に必要というわけではなく、ご年齢や併存症・栄養状態・患者さんのご希望などに合わせて量を減らしたり、省略したりすることがあります。

③切除困難な胃がん・再発胃がんに対する化学療法

初回のCT・MRI・PET検査で、肺や肝臓など離れた臓器への転移(遠隔転移)や、大動脈という太い血管周囲のリンパ節転移(大動脈周囲リンパ節転移)、お腹の中で腫瘍の粒が散布されている状態(腹膜播種)と診断されることがあります。この場合、治療の中心は化学療法となることが多いです。

胃がんを手術で全て取り切っても、術後に再発することがあります。主な再発形式は、肺や肝臓など離れた臓器への転移(遠隔転移)・リンパ節転移・腹膜播種(お腹の中にがんの粒が広がる状態)です。この場合も、治療の中心は化学療法となることが多いです。

胃がんの領域で現在使用されることが多い抗がん剤は、

- 5-FU系(エスワン・カペシタビン)

- プラチナ系(シスプラチン・オキサリプラチン)

- タキサン系(パクリタキセル・ドセタキセル)

- イリノテカンなど が代表的です。

他には分子標的薬であるトラスツズマブ(HER2陽性胃がん)やラムシルマブ、最近では免疫チェックポイント剤と呼ばれるニボルマブ・ペンブロリズマブも用いられています。

抗がん剤には内服薬と点滴薬とがあります。そしてこれらの抗がん剤を単独であるいは2~3種類を組み合わせて使用します。

これまでの臨床試験の結果をもとにして、現在使用可能な最良の治療のことを、“標準治療”といいます。

がんと診断されて最初に用いられる化学療法のことを、一次化学療法といいます。治療効果が認められない場合や、強い副作用で減量しても継続が困難な場合は、二次化学療法、それから三次化学療法に移行します。

④胃がんに対する治験治療について

切除不能胃がんや再発胃がんの一部の症例に対しては、条件が整えば、治験(ちけん)治療を行なっています。詳しくは担当医と相談下さい。

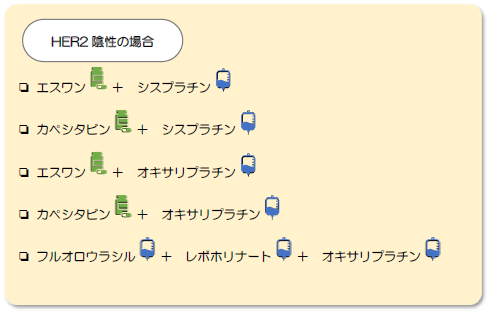

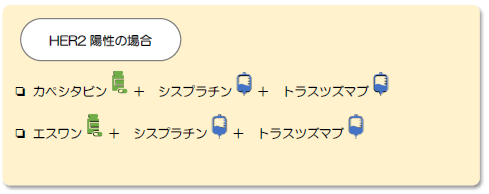

一次化学療法

二次化学療法

三次化学療法

(胃癌治療ガイドライン第5版をもとに作成)

上記の表は、国内外の臨床試験の結果を踏まえて「推奨される」化学療法の治療選択肢です。 実際には、患者さんの病態・年齢・併存症・ご希望・通院状況・費用など様々な側面を考慮して、上記の表に記載していない化学療法を行うこともあります。

また最近では、免疫チェックポイント阻害剤であるペンブロリズマブ(点滴剤)や、トリフルリジン・チピラシル塩酸塩(内服薬)も保険適応となり、実際に使われることが多くなっています。

推奨される化学療法とその順番は、最新の臨床試験の結果を反映して変化していきます。新しい抗がん剤も日々開発されています。使用可能な化学療法とその詳細については、担当医にご確認ください。

化学療法開始までの流れ

病状・化学療法についての説明

内視鏡検査、顕微鏡検査、CT・MRI・PETなどの画像検査の結果は、合同カンファレンスで提示され治療方針が決まります。

外来において、これまでの検査結果と病状、奨められる治療方針について詳しくご説明します。

開始する化学療法について、起こりうる副作用・投与スケジュールを含めてご説明します。

腹腔鏡手術(全例ではありません)

CTなどの画像検査で、腹膜播種(お腹の中にがんの粒が広がっている状態)や他臓器浸潤(胃の周囲の臓器にがんが入り込んでいる状態)が疑わしいものの確定的でない場合は、腹腔鏡検査を行うことがあります。

お腹に小さな穴をあけ、腹腔鏡というカメラで腹腔内をよく観察します。播種を疑う組織があれば採取します。また腹腔内に生理食塩水を入れて回収したものを顕微鏡で調べます。膵臓や大腸などの周辺臓器にがんが広がっているかどうかについても詳細な情報を得ることができます。

最初は切除不能胃がんと診断されて化学療法を開始した場合、治療にて腫瘍が縮小し、がんの切除手術が可能となることもあります。切除が可能かどうかを見極める目的で腹腔鏡検査が行われることもあります。

初回の点滴化学療法

点滴タイプの化学療法には、1回あたりの投与が数時間以内で終わり通院治療が可能なものと、1回あたりの投与が日をまたぐため毎回入院が必要なものがあります。

いずれの場合も、第1回目(初回)の点滴化学療法は入院にて行います。

内服タイプの化学療法は、初回入院は必須ではありませんが、病状やご希望に合わせて入院となることもあります。

2回目以降の点滴化学療法

通院治療が可能な点滴化学療法の場合は、2回目以降は「外来治療センター」にて点滴を行います。

外来に来られましたら血液検査を受けて頂きます。

血液検査の結果・患者さんの発熱の有無や体調等を踏まえて、当日化学療法が可能かどうか判断します。

外来治療センターでは医師が常駐し、アレルギー等の副作用出現に対応できる態勢をとっています。