トップページ > 診療科・部門 > センター > 内視鏡センター > 診療のご案内 > 超音波内視鏡検査(EUS)

超音波内視鏡検査(EUS)

【胆膵内視鏡診療】

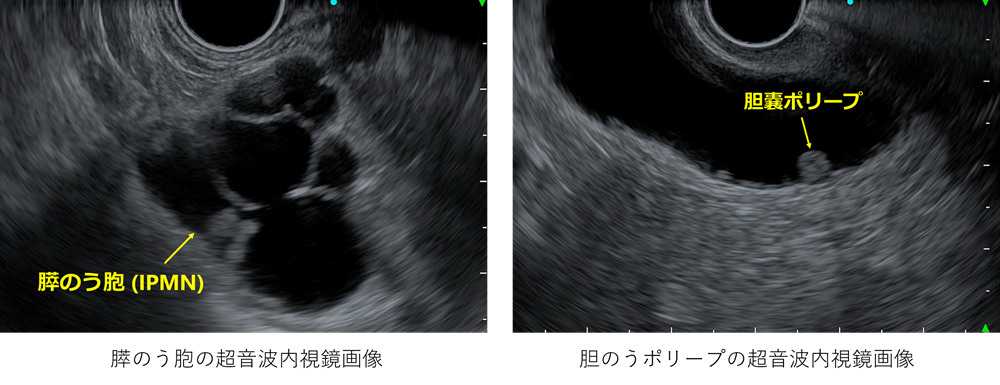

超音波内視鏡検査(Endoscopic Ultrasonography:EUS)とは、内視鏡の先端に超音波のプローブが付いた内視鏡で行う検査のことです。内視鏡を口から挿入して胃や十二指腸まで進め、胃や十二指腸の壁から病変を超音波で観察します。膵臓や胆道の疾患は普段行う体外式超音波では観察しにくいことが多く、病変を胃や十二指腸の壁から至近距離でより詳細に観察することができます。膵のう胞や胆石、胃粘膜下腫瘍など様々な疾患で適応となります。

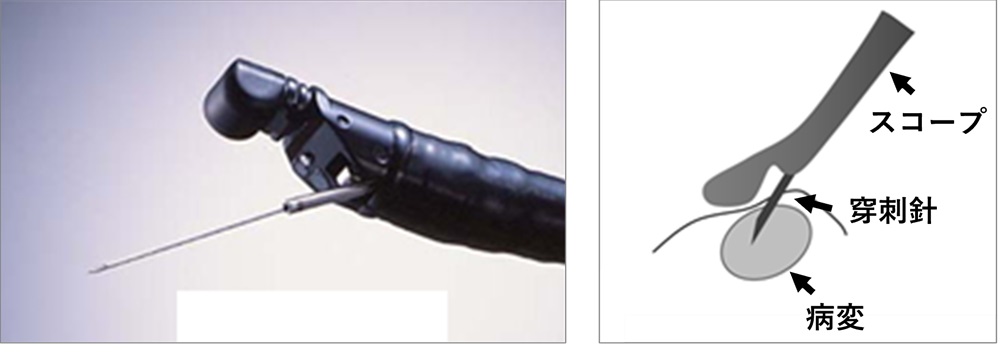

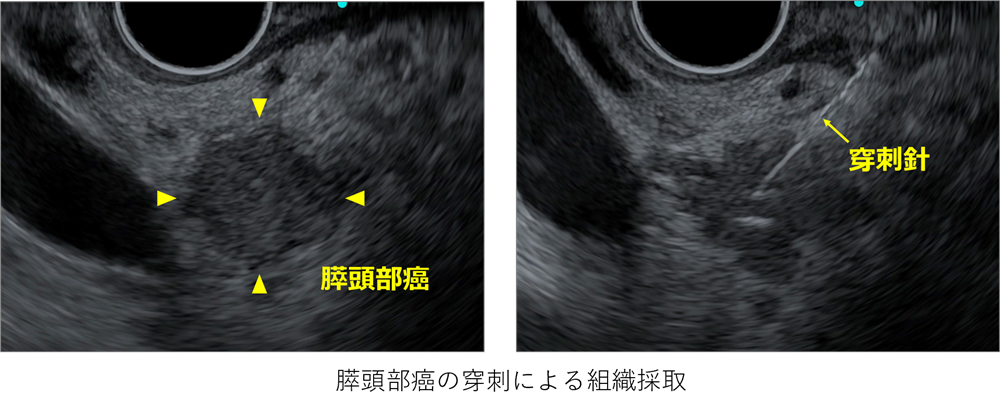

超音波内視鏡下組織採取(EUS-TA)

超音波内視鏡下組織採取(EUS guided tissue acquisition:EUS-TA)とは、EUSで病変を描出した後に、内視鏡から針を出して病変に穿刺し、針の穴に組織を入れて組織採取を行う検査です。採取した組織から病理診断を行います。膵腫瘍やリンパ節、胃粘膜下腫瘍などの様々な疾患で適応となります。

超音波内視鏡下胆道ドレナージ(EUS-BD)

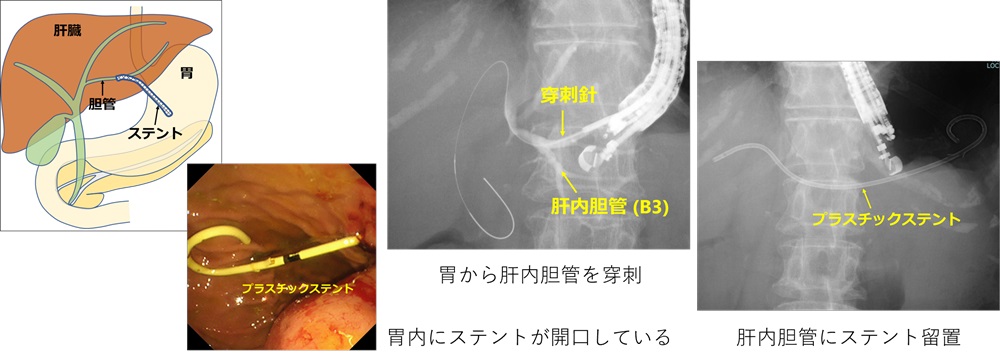

閉塞性黄疸に対して胆道ドレナージを行う際、腫瘍の十二指腸浸潤などが原因で十二指腸からファーター乳頭に内視鏡を挿入できずERCPが行えない場合があります。以前はお腹の外から針を刺して胆管内にチューブを入れ、お腹の外にチューブをぶら下げるPTCDが広く行われていましたが、排液バッグを常にぶら下げておき毎日交換する必要があり、湯船につかれない、皮膚のかぶれができるなど生活の質(QOL)を著しく損なう場合がありました。近年EUSを用いてファーター乳頭を介さずに胃や十二指腸の壁から胆管内にステントを埋め込むことで胆道ドレナージを行うEUS-BDが保険適応となり、行われるようになってきています。

大きく分けて胃から肝内胆管内にステントを埋め込むEUS-HGS(hepaticogastrostomy)や十二指腸から肝外胆管内にステントを埋め込むEUS-CDS(choledochoduodenostomy)があり、胃や十二指腸からEUSを用いて胆管に針を刺し、ステントを留置します。EUS-BDではPTCDと異なり、お腹の外にチューブをぶらさげる必要がなく、ステント交換の際も内視鏡で行うことができるため、QOLが保たれる傾向にあります。ただ高度な技術が必要で、偶発症の割合が他の内視鏡治療に比べて高いため、適応に関しては慎重に判断する必要があります。主に膵癌の十二指腸浸潤などで適応となります。

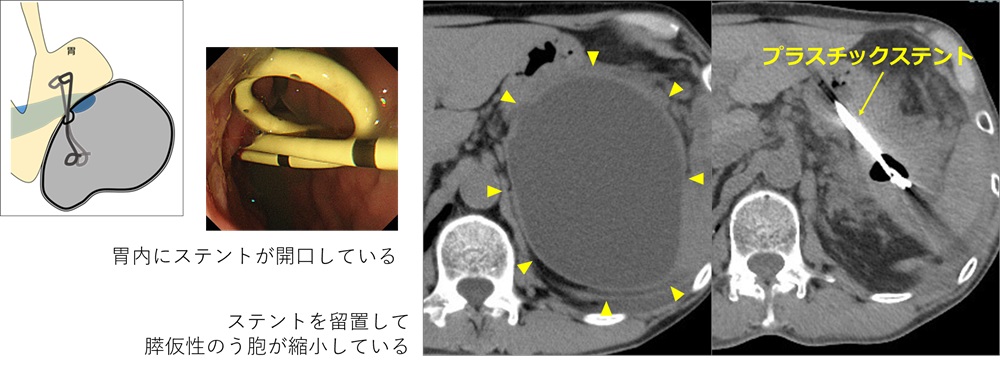

超音波内視鏡下膵のう胞ドレナージ(EUS-PCD)

急性膵炎や術後・外傷による侵襲の合併症として、膵臓の周囲に膵液が漏れ液体が貯留する場合があります。小さいものは自然に縮小することもありますが、大きいもので周囲の組織が壊死し、膵液とともに貯留する状態を仮性のう胞や被包化壊死といいます。病変が小さい場合は自然に縮小する場合もありますが、炎症が強く量が多い場合はドレナージが必要となります。合併症の観点から、手術よりも内視鏡での処置が広く行われています。EUSを用いて主に胃から仮性のう胞に針を刺し、胃からステントを留置します。ステントはプラスチックステントや、近年はHOTAXIOSという補綴剤(金属ステント)を用いる場合もあります。仮性のう胞の中身によっては後述する内視鏡的壊死組織除去術を続けて行う場合があります。