トップページ > 診療科・部門 > センター > 内視鏡センター > 診療のご案内 > 消化管内視鏡とは

消化管内視鏡とは

消化管内視鏡でできること

- 現代の内視鏡は「カメラ」ではなく、イメージセンサを用いたビデオカメラを内視鏡に組み込んだ「ビデオスコープ」です。当院では最高画質のビデオスコープを採用しています。ビデオスコープで得た画像を、4Kテレビモニターに映し出して観察します。

- 精緻な観察ができることから、腫瘍(がん)の早期発見と治療(手術)に大きく役立ちます。

- 出血や異物、炎症などに対する診断や治療(手術)もできます。

内視鏡の鎮静について

- 苦痛なく内視鏡をお受けになりたい方や、初めての検査で不安だなと感じる方は、静脈注射で鎮静剤/鎮痛薬を用いて内視鏡をお受けいただくことができます。

- 鎮静剤を使用する場合は、以下の注意事項をお守り下さい。

〇車・自転車・バイクの運転は終日禁止です。運転のご予定がある場合は使用できません。

〇内視鏡終了後は1時間程度、休憩室(リカバリー室)でお休みいただきます。

〇ご高齢の方は、生理機能の低下によって鎮静剤による副反応が生じやすく、また効果が遷延しやすくなります。お付き添いの方の同伴をお願いします。

〇ご高齢でなくても、お薬の副反応が生じる方が稀にいらっしゃいます。

〇めまいや吐き気を生じて帰宅が難しい場合は、経過観察目的にご入院いただくことがあります。

- 鎮静剤の深度は、呼吸や脈拍などを観察しながら判断します。病状や年齢によっては、ご希望の鎮静深度を提供できないことがあります。安全を優先します。

〇最小鎮静(minimal sedation):ご高齢者の場合、最小鎮静を選択することが安全です

〇中等度鎮静(moderate sedation = conscious sedation):内視鏡に最適とされます

〇深鎮静(deep sedation):ご希望が多い麻酔ですが、お身体の状態によって判断します

上部消化管内視鏡(いわゆる “胃内視鏡” )

口から内視鏡を挿入して、食道・胃・十二指腸(小腸の始まり)の粘膜を直接観察します。

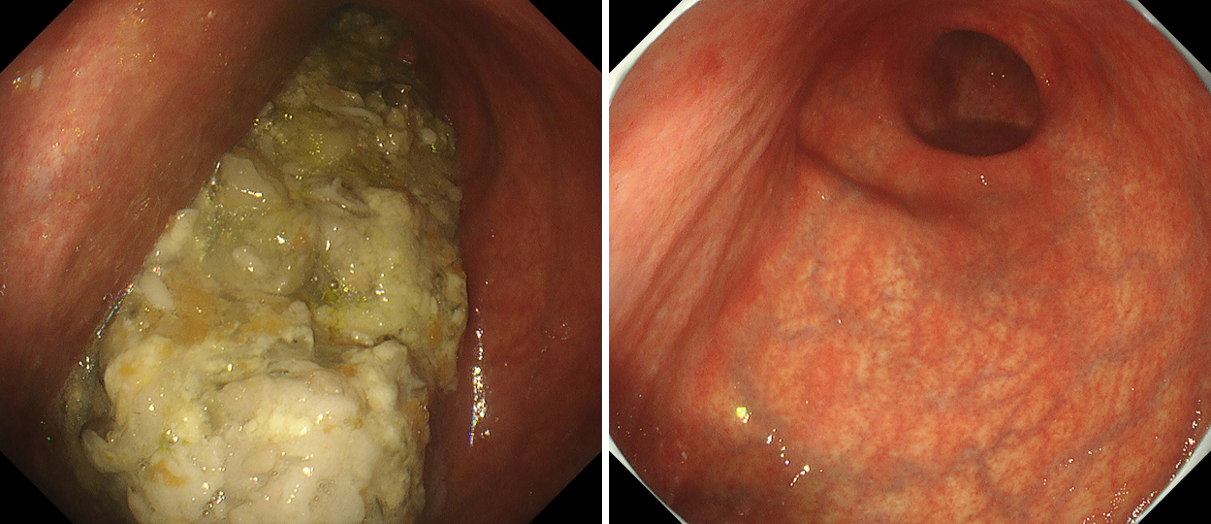

朝食を摂らずにご来院いただき、午前中に行います。前日の夕食は軽食程度で、20時までに済ませていただきます。一般的に、5~6時間もすれば、多くの食物は胃から流れますが、胃の動きが悪かったり、脂っこいものを食べたり、あまりよく噛まずに食べてしまうと、翌朝になっても食物残渣(食べカス)が残っていることがあります。少量の残渣であれば検査中に洗浄できますが、咀嚼されていない残渣が残っていると観察が不十分になります。せっかくお受けいただく検査ですから、良好な条件下で観察できるようにご準備ください。

(例)同一患者さんでも、体調や食べ方によって残り方が変わります。特に野菜類や麺類は咀嚼不十分でそのまま残りやすいので、ご注意ください。

下部消化管内視鏡(いわゆる “大腸内視鏡” )

肛門から内視鏡を挿入して、肛門粘膜から大腸(直腸・結腸)の粘膜を直接観察します。

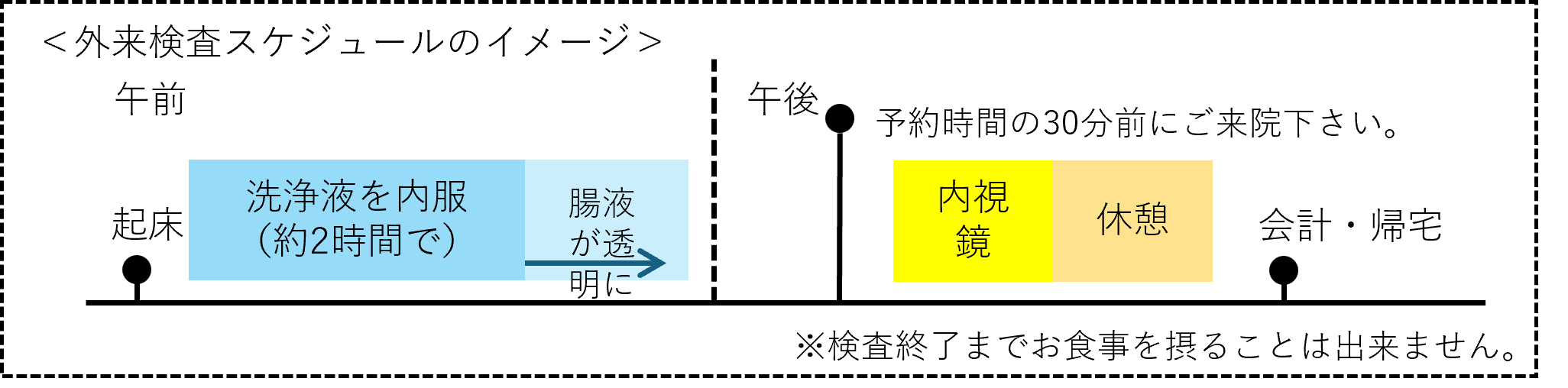

大腸粘膜を観察するためには、腸をきれいに洗浄する必要があります。何度も検査をお受けになられていて、腸洗浄が検査日早朝からスムースにできる方は、11時の検査枠を設けています。腸洗浄液は複数種類を院内採用していますが、患者さんごとに、安全性や有効性を考慮して、最適な洗浄液を選択してお渡ししています。抗血栓薬(抗血小板薬・抗凝固薬:いわゆる“血液をサラサラにさせる薬”)を常用されている方は、あらゆる病態に安全に対処できるように、原則として入院検査になります。検査予約の際に、外来主治医とご相談ください。

よくある質問

Q:上部消化管内視鏡の前に飲む白く濁った液体は何ですか?

A:泡消しと胃粘液を溶解除去するお薬です。検査の質を向上させます。

Q:食道の観察はどうやっているのですか?喉も観察できますか?

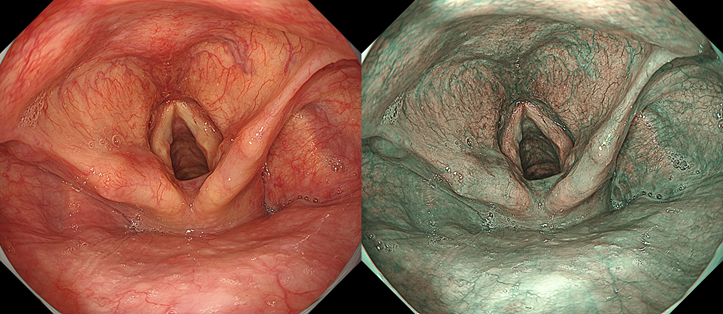

A:胃に到達する前に食道を通るので、食道は必ず観察します。喉の観察も極力行いますが、咽頭反射(オエっとえずいてしまう反射)が強い方だと、観察が難しいことがあります。臓器に関わらず、基本となる観察は白色光観察(自然色)ですが、食道や咽頭(喉)観察では特にNBI(Narrow Band Imaging)やBLI(Blue Laser Imaging)といった画像強調観察が有用であることが知られています。当院では、内視鏡のボタンひとつで切り替えて観察できるNBIやBLIなどの画像強調システムを全ての検査室で導入しています。

Q:検査中は、具体的にどんなことをしているのですか?

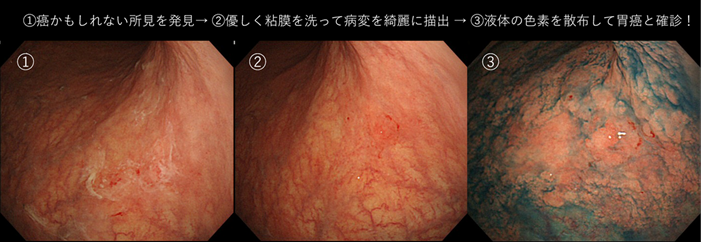

A:内視鏡中は、観察する臓器を膨らませて、粘膜を洗ったり、観察したい臓器に有用な色素を用いたり、最新機器の特殊光などを用いて、見逃しがないよう愛護的に慎重に観察をしています。病理検査が必要な病変を認めた場合は、生検を行います。

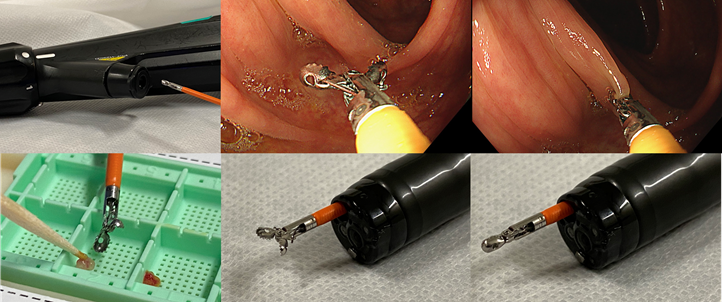

生検って何ですか?どうやっているのですか?痛いですか?

A:専用の鉗子(ピンセット)を用いて、病理検査を行うために組織検体を採取する行為です。炎症・潰瘍・腫瘍・ポリープなどの病変が見つかった場合、生検して病理検査を行うことで幅広い疾患の確定診断が可能です。痛みを伴う行為ではありません。ご安心ください。

Q:上部消化管内視鏡の最中に、一時的に胃が張るのは何故ですか?

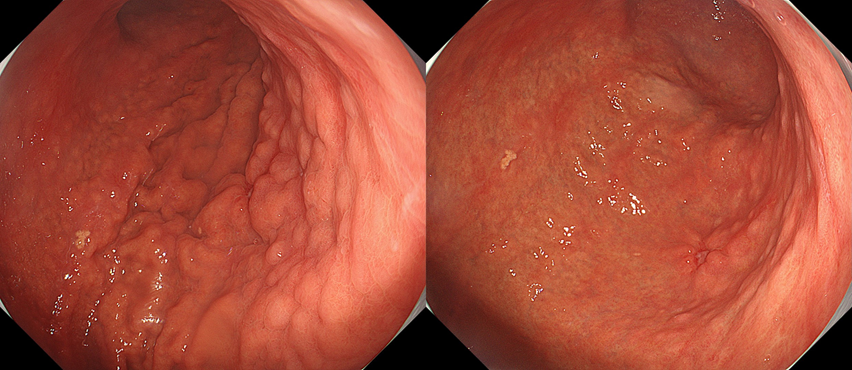

A:胃はしぼんだ風船のような臓器で、粘膜にはヒダが沢山あります。内視鏡検査では、しぼんだ風船(胃)を膨らませて、ヒダとヒダの間に病気が隠れていないか確認したり、胃の膨らみ具合が正常かどうかを評価しています。

胃の中の空気が少ない時は胃癌が隠れていますが、胃を膨らませるとよくわかります。

Q:昔は大腸内視鏡後の腸の張りが辛かったですが、最近の検査はずっと楽です。何か変わったのですか?

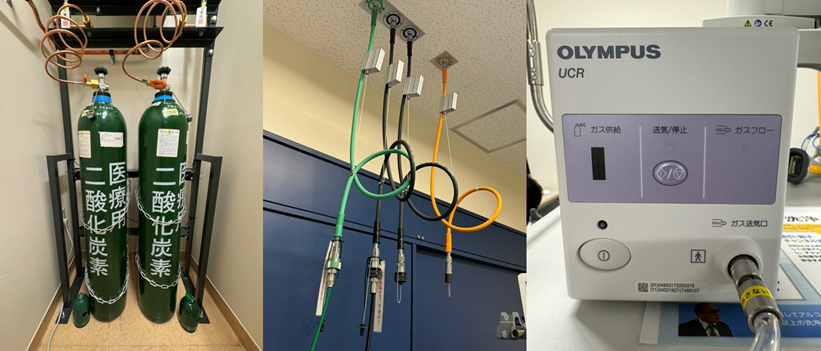

A:当院では全室にCO2送気を配管し、大腸内視鏡で使用しています。CO2は、空気よりも約200倍早く腸から吸収され、息ですぐに体外に排出されるので、患者さんの苦痛を大幅に軽減できるようになっています。